|

|

|

|

| |

|

可以说1945年抗战胜利之时的国民党,在军事斗争有相当丰富经验,于国家经济建设却是泛善可陈,以至于之后不断地出现重大经济政策失误。

在抗战胜利之初,上海等地物价出现了下跌的可喜现象。而此时国民政府拥有600万盎司黄金、9亿美元,接收的日伪产业折合法币约10万亿元,相当于当时法币发行额5569亿元的20倍。此外,还有美国给予的剩余物资约20亿美元,这些丰厚的财力、物力完全可以用于整顿税收、平衡财政收支、抑制通货膨胀,但是缺乏治理经验的国民党没能抓住机会,反而昏招迭出。

国民政府胜利接受汪伪区域时,法币与上海地区原汪伪政府发行的中储券实际购买力比值大约为1:35,原沦陷区民众迫切希望参照这个实际购买力指数来确定合理的兑换法币比例。

然而在1945年9月27日,国民政府财政部公布了《伪中央储蓄银行钞票收换办法》,硬性将法币与伪中储券的兑换率定为的1:200,远远高出实际购买力比值的1:35,这就意味着沦陷民众资产一夜之间缩水了82.5%,这无异于对沦陷区民众财产的一次大洗劫。

由于1法币能兑换200伪中储券,而且汪伪控制区物价水平较低,吸引了巨额法币流向这些地区消费购物,国民政府此时错误地大量印发法币,导致当地民众担心货币贬值而进行的抢购风潮,从而印发了抗战胜利后第一次物价飞涨狂潮。到1946年初,南京城内稻米价格比抗战胜利前暴涨了500倍。

而国民政府混乱的对原日伪资产接收,也极大破坏了上海、江浙等主要工商业发达区域的经济秩序,大批工厂、企业、商店在接收中倒闭、停工。这些企业的关停,使战后经济丧失了恢复活力的根源,也为之后的恶性通货膨胀埋下了伏笔。

企业大规模关停倒闭导致了社会失业人数大增。有数据显示,1946年上海、南京、北平三地有失业人员和无业人员260万。到1947年,仅上海一地失业和半失业人口就超过了200万,连公教人员和学生都处于饥饿或半饥饿状态。

在抗战后期,国民政府财政支出的60%以上要依靠美国贷款和物资援助,因此才没有陷入崩溃;如果美国继续保持对国民政府的强力财政和武器支援,则经济和军事状况可维持下去。但对腐败、混乱的国民党统治深感失望的美国,在调停国共内战失败后,出于停止中国内战的考虑,在1946年7月开始停止了对华武器运输,并基本停止对国府的经济援助,其它欧洲国家也纷纷效仿。自美国援助停止后,失去外援的国府财政立即陷入恶化。

大规模战事给原本就入不敷出的国民政府带来极其沉重的负担。1946年,国民政府全年财政总收人为2.8769万亿余元(法币),总支出为7.5747万亿元,其中用于军事支持占59.9%,赤字为4.6978万亿元;在1947年,财政总收入虽然增加到13万亿元,因为战事总支出高达43万亿元,赤字急剧扩大为30万亿元,膨胀了整整5.39倍。

到1947年下半年,国民政府已基本耗尽了抗战胜利之初的军事物资和黄金、美元储备。而此时国统区内富庶的江浙、上海地区工商业因为前期糟糕的接受日伪资产行动而萎靡不振,税收无法支撑庞大支出。漏屋偏遭雨,1946、1947两年华南、华中地区都出现了大面积荒灾,国统区受灾人口在1947年接近可怕的1亿人。最为不利的是,此时美、欧等国纷纷中断了对国府军事和经济援助。内忧外困中,为应付战事开支国民政府被迫采取了最后的手段:大量印制法币。

在1946年,国民政府中央银行总共增发了2.6942万亿元的法币,此举已经造成了国统区物价大幅上涨;但在1947年,别无他法的国府陡然增发了29.4624万亿元法币,增发量比1946年增长了9.94倍!在1948年国共内战形势恶化时期,仅1~7月半年多一点时间,国府又增发了34.1573万亿元法币。

在没有国家实物和外汇储备保障情况下,如此超大规模增发,结果必然导致货币急剧贬值。在1946年9月,3050元法币能够兑换到l美元。然而到1948年1月,就须17.8万元法币才能够兑换到l美元,法币兑换率贬值了整整94%;到了1948年8月,则要118.08万元才能够兑换到1美元,比1946年9月贬值了99.7%。

法币急剧贬值的结果就是恶性物价上扬。以上海为例:在1948年1月,l担米价值法币150万元;5月涨至1担米580万元;到8月则涨至1担米6500万元了。法币的价值已经贬低到不抵自身的纸张和印刷费用了。由于物价实际上涨高于政府公布的物价指数,大众生活越来越困苦。

1948年5月,蒋介石当选中华民国行宪后第一任总统,为挽回经济颓势,蒋改组内阁,很快推出一套经济改革措施,从财政货币政策、产业市场化和治理腐败三个方向同时出击,试图挽大厦于既倒。其中以货币改革作为冲锋的战略突破口,进行强制性币制改革,以中央银行所存的黄金证券作保证,发行金圆券以代替法币,动用各地行政力量来收兑或收存民众手中持有的黄金、外币以保证金圆券币值,进一步强化经济管制。

同时,国府在上海、广州、天津设置了三大经济管制区,分别委派蒋经国到上海、宋子文到广州、张厉生到天津任经济督导员,赋予行政和警察指挥大权,动用重典以监督各项经济措施的执行。其中蒋经国作为蒋介石大儿子,到了上海后即高调宣布“只打老虎、不打苍蝇”。

为此,蒋经国亲自指挥上海警备部稽查处等6个单位的军警, 加上青年服务队之类的组织,组成一个庞大的经济警察队伍,日夜出没于全市市场、库房、水陆交通码头等场所进行搜查。为“杀鸡儆猴”,他还先后下令以私套外汇、隐藏黄金、囤积居奇、投机倒把等罪名,将林王公司经理王春哲、米商万墨林、纸商詹沛霖、上海大亨杜月笙之子杜维屏、申新纱厂大老板荣鸿元等64人分别予以判刑、处死或逮捕。

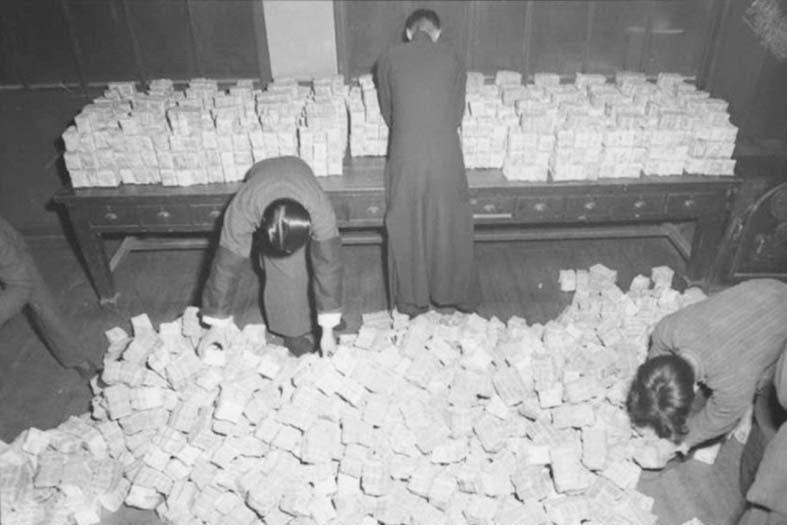

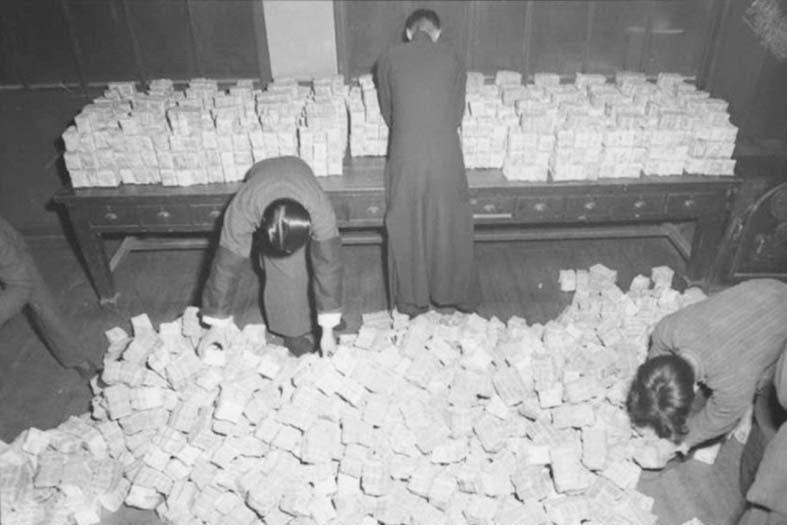

国府的经济强制措施取得一些成效,到1948年10月,国政中央银行共收兑了价值2亿美元的黄金,仅上海一地就达到1.7亿美元之巨。而1948年9月物价总算得以暂时稳定。 |

|

| |

|

| |

|

但事实证明,1948年8月推出的紧急经济管制措施过于激进,新发行的金圆券在没有相应黄金、外汇或实务储备担保的情况下毫无保障可言,民众对金圆券信心全无。而强制民众以300万:1比值兑换法币和收兑民间黄金、外币的做法,等同于又一次强制收刮民财,激发了新一轮巨大民间怨恨,继而严重动摇前线作战国军将士的信心。

而这些强制措施中,最为失败的是将国统区各地物价和工资冻结在1948年8月19日水平。这一严重违背经济自然规律的强制措施曾短暂地平抑了飞涨物价1多月时间,但对金圆券毫无信心的商家们很快就以停产、罢市来间接表示抗议,商铺里物品日渐稀缺。

终于,在1948年10月2日,上海首先发生抢购风潮,市民见物即买,尽量将金圆券花出去,上海各商店货架几乎全部一空。抢购风潮从上海迅速蔓延到全国各地,天津“百分之九十九的货架都空空如也”、北平“米麦粮食店早已十室十空”,后来发展成为全国规模的抢米狂潮,国统区一片混乱,各地根本无法管制。

随着国统区物资越发匮乏和金圆券的滥发,1948年12月国统区物价即比8月上涨325倍,1949年2月又涨至834倍,到4月15 日竟然狂涨至62714倍。此时,国统区正常的货币体系已经崩溃,民众拒绝使用国府发行的金圆券。国府的财政经济危急、进而崩溃加剧了自身军事危机。尤其是军费问题上的困难,随着军费困难的日益严重,国民党军队的武器装备越来越差,给养完全失去保障。在此情况下,国军官兵充满强烈的厌战情绪,逃亡事件与日俱增,部队的战斗力因此大为削弱。

(新浪) |

|

| |

|

| |

|

|

|